|

ヌビア博物館のオベリスク (アスワン、5本)

|

|

|

| 現在地: | エジプト、アスワン、アル・ファナデク 北緯24°04′47.0″(24.079718) 東経32°53′22.1″(32.889479) |

| 創建王: | ラムセス2世(新王国第19王朝,在位,紀元前13世紀) |

| 高さ: | 約2.5メートル |

| 創建王: | ラムセス2世(新王国第19王朝,在位,紀元前13世紀) |

| 高さ: | 約2.7メートル |

| 創建王: | アメンホテプ2世(新王国第18王朝,在位,紀元前15世紀) |

| 高さ: | 上部 約1.1メートル |

| 創建王: | トトメス4世(新王国第18王朝,在位,紀元前15~14世紀) |

| 高さ: | 断片 1.2メートル |

| 創建王: | アトラネルサ王(クシュ王国,在位,紀元前7世紀) |

| 高さ: | 断片 約2.8メートル |

場所について:

アスワンにダムが建設されるまでは、アスワン付近でナイル川が急流になっていて、ナイルデルタから船で遡れるのはアスワンまででした。このためアスワン以南のスーダンにかけてのナイル川上流地域はエジプトとは文化的に異なる地域となっていました。古代ギリシャ、ローマ人がアスワン以南の地域をヌビアと呼んだのですが、この呼び方が今なお定着しています。

ヌビア博物館は1997年に開館した近代的な博物館です。ヌビア博物館が建てられたときに、カイロのエジプト博物館に収蔵されていたヌビア関連の遺物の多くがヌビア博物館に運ばれています。時代区分に従った展示方法が採られていて、収蔵品には貴重なものが多く見ごたえがあります。

古代エジプトの遺物以外にも、古代ローマの統治下の時代、コプト期、イスラム化以後のヌビア関連の遺物も展示されています。館内はフラッシュを用いなければ写真撮影は自由ですが、照明がかなり暗いので、撮影には少し苦労するかもしれません。博物館はさほど広くはありませんので、屋外に展示されているオベリスクなどを含めて見てまわったとしても、所要時間は2時間あまりだと思います。

なお、有名なアスワンの切りかけのオベリスクは、ヌビア博物館の近くにありますので、博物館の参観後に回ってみると良いと思います。採掘中にひびが入ってしまったために放棄されたものですが、無事に出来上がっていれば世界最大のオベリスクになった筈のもので見ごたえがあります。

ヌビア博物館の入口 ヌビア博物館の入口小型のオベリスクが見える |

行き方:

アスワンにはバスなどの公共交通がありませんので、外国人旅行者は基本的にタクシーで移動することになります。

ヌビア博物館のある場所は、アスワンの市街地からかなり南側に外れたところになります。近くには Sofitel Legend Old Cataract という高級ホテルがあり、ここからなら歩いて行けますが、ホテルの多くは市街地に建てられていますので、博物館まではタクシーを使うことになります。夏のアスワンは非常に暑さが厳しいので、5月から9月にかけては徒歩で長距離歩くことはお勧めしません。タクシーを時間で借り上げて移動するのが基本になるでしょう。なお、2014年夏に訪れたときには、観光客が非常に少ないため、博物館は9時にオープンし、12時には閉まっていました。開いている時間帯が短いので、行動スケジュールには注意する必要があります

オベリスクについて:

ヌビア博物館には屋内に1本、屋外に4本のオベリスクが展示されています。いずれもアスワンの周辺で発見されたものです。

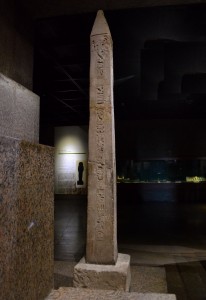

● ラムセス2世のオベリスク

第19王朝のラムセス2世(在位 紀元前 1278-1212年)によってアブ・シンベル大神殿の南側にある小さな岩窟礼拝堂の内部には2本のオベリスクが奉納されていました。おそらく、アブ・シンベル神殿がアスワン・ハイ・ダムの建設によって水没することを避けるために、ユネスコによって1964年から4年間かけて丘の上に移築工事が行われた際に、2本共にカイロのエジプト博物館に収蔵されたものと思います。ヌビア博物館が開設された際にエジプト博物館から運ばれ、1本はヌビア博物館の建物の入口に向かう通路脇に展示されました。オベリスク本体の高さは2.5mで、ヌビア博物館の説明によれば材質は砂岩となっています。ペアの他の1本は博物館内に展示されています。

屋外に展示されているオベリスクでは4匹のヒヒの台座の上にオベリスクが建てられています。ただし、岩窟礼拝堂の内部に奉納されていた時には、4体のヒヒの石像は祭壇の上に置かれていて、2本のオベリスクとは離れて置かれていたようですので、現在の展示のようにオベリスクとセットになっていたわけではないようです。オベリスクは2本あるのに対して、4体のヒヒの像は1組しかないことからも、そのことは推察されます。

なお、ヒヒというのはアフリカにいるオナガザルの一種で、当時の人々は、太陽が東の空に昇ってくるとヒヒが踊り出すと信じていたということです。

西面 |

南面 |

北面 |

東面 |

|||

2014年8月7日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます) | ||||||

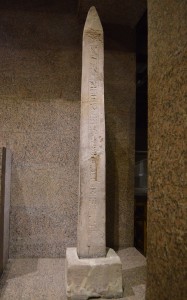

● ラムセス2世のオベリスク(屋内展示)

ヌビア博物館の館内に展示されています。先ほど述べた博物館の右横に屋外展示されているオベリスクと対のものです。ただし、屋外展示のオベリスクには4面のすべてに碑文が彫られているのに対して、こちらは2面にしか碑文がありません。オベリスク本体の高さも2.7mと屋外のものより若干長く、同じではありません。

屋外と屋内の2本のオベリスクの碑文を見比べると、記述内容も書式や書体も同一ですので、ペアで作られたものであることは確かなのですが、なぜこちらのオベリスクの二つの面には碑文が無いのか理由は分かりません。対称性を重んじる古代エジプトの美術様式から考えると非常に特異な例です。

正面 |

左面 |

右面 |

右面および裏面 |

|||

2014年8月7日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます) | ||||||

● アメンホテプ2世のオベリスク(上部)

英国のダラム大学のオリエント博物館に屋内展示されているオベリスクと対のものです。アスワンの町の正面にあるエレファンティネ島で発見されたものです。エレファンティネ島は古代エジプトでは第1ノモスの都が置かれた場所です。このオベリスクはエジプト新王国時代第18王朝のアメンホテプ2世(在位 紀元前 1453-1419年)が建てたものです。

このオベリスクはエレファンティネ島の民家の石材として利用されていたものですが、オリエント博物館のオベリスクと比べてみると上側の半分、約1.1mしか残っていないことがわかります。

碑文は1面のみに彫られています。碑文の最上部のホルス神の方向から見て、エレファンティネ島の神殿にオベリスクが建てられた時には、このオベリスクは左側、オリエント博物館のオベリスクは右側に立てられていたことが分かります。

正面 |

左面 |

右面 |

||

2014年8月7日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます) | ||||

● トトメス4世のオベリスク(断片)

第18王朝のトトメス4世(在位 紀元前1419~1386)のオベリスクです。台座を除くと1.2mの小型のものですが、誕生名のカルトゥーシュが最上部になっているので、上側の約半分程度が失われている断片と思われます。碑文の保存状態はあまり良くないので、写真からヒエログリフを読み取ることは困難ですが、ヌビア博物館の説明板によればトトメス4世のオベリスクであることが碑文から特定されています。出土地はエレファンティネ島です。

正面 |

左面 |

右面 |

||

2014年8月7日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます) | ||||

● アトラネルサのオベリスク(断片)

上部が欠けて断片になっているオベリスクです。後世になって教会の石材に利用されたときに四隅が削り取られて円柱状になっているため、全体として保存状態は良くなく、碑文のヒエログリフは中央部しか残っていません。ヌビア博物館の説明文によれば、ナイル川の上流の現在はスーダン領になっているドンコラ(Old Dongola)で出土したものです。

ヌビア博物館の説明文には王名がありませんが、オックスフォード大学のグリフィス研究所によるエジプト博物館の収蔵品のリストには「教会の柱として再利用されたオベリスクの下半分」として記述されており、王の名としてアトラネルサ(Atlanersa)というヌビアの王の名前が書かれています。wikipediaの英文版によればアトラネルサは紀元前653年から640年まで在位していたようです。この王はクシュ王国のヌビア人がエジプトを支配していた第25王朝の最後の王のタヌトアメン王の次の王です。タヌトアメン王はアッシリアのアッシュルバニパル王との戦いに敗れ、エジプトはアッシリアの支配下になりますが、タヌトアメン王は現在のスーダンの地に逃れてクシュ王国は存続しました。このオベリスクが出土したOld Dngolaはナイル川の第3急流よりも上流(南側)の地方なので、アッシリアの勢力も及ばず、第25王朝の流れを継いだクシュ王国の領土であったわけです。

Atlanersaでネット上を検索してみると、ボストン美術館のウェブサイトに"Boat stand of King Atlanersa"という写真が掲載されていることが分りました。その碑文の左端には王の即位名と誕生名があり、このオベリスクの南面に残っている王名と一致することが確認できました。

ヌビア博物館の説明文ではこのオベリスクは「新王国時代」となっていましたが、第3中間期の第25王朝と第26王朝の間の時代で、南部に逃れたクシュ王国のものと考える方が妥当なようです。

東面 |

南面 |

西面 |

北面 |

|||

2016年4月29日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます) | ||||||

共同著作・編集: 長瀬博之 nagase@obelisks.org、岡本正二 okamaoto@obelisks.org