|

| |

|

マクテオ・オベリスク

| 所在地: | ローマ、ロトンダ広場(パンテオン北側) 北緯41°53′57.6″(41.899333) 東経12°28′36.3″(12.476749) |

| 創建王: | ラムセス2世(新王国第19王朝、在位 紀元前13世紀) |

| 高さ: | オベリスクのみ 6.34 メートル 台座を含め 14.52 メートル |

| 重さ: | 不明 |

| 石材: | 赤色花崗岩 |

場所について:

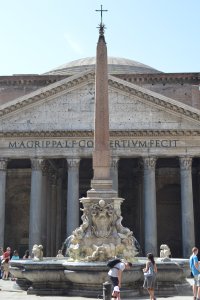

このオベリスクはパンテオンの前の広場に立っています。パンテオンはローマの最も有名な史跡のひとつで、市内観光ツアーは必ずといってよいほど訪れる場所でもあります。ガイドブックにも必ず載っていますし、パンテオンを紹介したウェブサイトも無数にありますので、ここでは簡略に紹介します。

初代のパンテオンは紀元前 25年に、初代ローマ皇帝アウグストゥスの腹心の軍人であるアグリッパによって建てられました。西暦80年に初代のパンテオンは焼失してしまいましたが、ローマ皇帝のハドリアヌスによって再建され、128年に完成し現在に至っています。

再建したのはハドリアヌスですが、建物の正面には「M. AGRIPPA L. F. COS TERTIUM FECIT」マルクス・アグリッパが建設したと大書されています。

オベリスクとパンテオン オベリスクとパンテオンオベリスクの北側から見たところ |

パンテオンの第一の特色は円形の建物であるということです。天井は中央に明り取りの穴が空いたドーム状になっています。建物の直径は 43.2m、床からドームの頂上までの高さも43.2mです。ドーム建築は頂上部で石組みがアーチ形に繋がっていることによって支持される原理なので、頂上が空いている構造には非常に高度な技術を要したことが想像されます。優れた建築家でもあるミケランジェロがこの建物を見て、天使の設計と褒め称えたという逸話がありますが、専門家の視点で見て設計の巧みさ、秀逸さが直ちに理解でき、稀代の天才であったミケランジェロにさえも神業に思えたからでしょう。

日本ほどではないにしても、イタリアにも時々地震があります。そうした環境で、こうした石組みの構造の建物が 1900年もの間無事に残っていることは驚異的で、極めて優れた設計であることが証明されています。

パンテオンは7世紀にはキリスト教の殉教者教会として利用されるようになりましたが、建物が円形であることから、Santa Maria Rotonda と呼ばれていたようです。rotonda とはラテン語で「円形の」という意味です。なお、パンテオンが建てられた頃からパンテオンの正面には広場がありましたが、広場自体は丸くはありませんので、ロトンダ広場の名称は、この教会の通称名によるものです。

パンテオンの内部、正面から見て左側の奥には、ルネサンスを代表する画家であるラファエロの墓があります。他にもイタリア王家のウンベルト1世、ヴィットリオ・エマヌエレ2世の墓もあります。

映画「天使と悪魔」では、主人公のラングドン博士が勘違いしてパンテオンに来てしまうシーンがありますが、オベリスクを含むパンテオンの外側や、ドーム天井などの内部なども映画に登場します。

なお、「ローマの休日」にもこのオベリスクは登場します。アン王女(オードリー・ヘップバーン)と新聞記者ジョー・ブラッドリー(グレゴリー・ペック)が街へ繰り出し、このパンテオンの右横に隣接したカフェで王女がシャパンを注文し、ジョーがアイスコーヒーで我慢し、友人のカメラマンと合流するのはこの広場です。しかし実際には撮影当時にもパンテオンの横にはカフェは無く、このシーンはチネチッタ撮影所で、スクリーン・プロセスが用いられて撮られたものであることが知られています。

| |

|

多くの観光客であふれる

ロトンダ広場の昼下がりの様子 |

行き方:

ロトンダ広場に行くにはテルミニ中央駅から地下鉄A線に乗って Barberini で降りるのが比較的近いですが、駅からは 700mくらい歩きます。バスですと 70番系統 Clodio 行きのバスで Senato で降り、東に 300m行った所です。ロトンダ広場は有名なパンテオンの北側の広場ですので、人に尋ねる場合にはパンテオンと言う方が通じるでしょう。オベリスクはロトンダ広場の中央、パンテオンの正面に建っています。

ナヴォーナ広場のアゴナリス・オベリスクからは 400mほどです。オベリスクの北東側、サンタニェーゼ・イン・アゴーネ教会を背に立って見ると左斜め前に東側に抜ける細い路地があります。路地の突き当りに、イタリアとEUの国旗を掲げたイタリア国会の上院に使われているマダーマ宮殿が見えます。突き当りのコルソ・デル・リナシメント通りに出たら左折し、すぐ右折します。ちょうどマダーマ宮殿に沿って宮殿の裏側、つまり宮殿の左側の道(サルヴァトーレ通り)に入ることになります。

そのまままっすぐ進みますと、途中でジュスティニアーニ通りという名前に変わりますが、さきほどのマダーマ宮殿のコーナーから 100mほどでロトンダ広場に出ます。沿道の建物や商店を見ながらのんびり歩いて行っても 10分ほどですので、私は 2014年の8月に再訪した時にもこのコースを歩きました。

オベリスクについて:

このオベリスクは高さが 6.34m、台座を含めても 14.52mという小型のものです。下部の約1mが失われているものと推定されています。

このオベリスクはもともと、紀元前 1200年代、古代エジプトの新王国時代、第19王朝の建築王として知られるラムセス2世がカイロ郊外ヘリオポリスにあったラー神殿(太陽神殿)の前に、いまビラ・チェリモンターナにあるオベリスクと一対として建てたものです。

2本とも古代ローマが帝国になってから間もない1世紀頃にローマに持ち込まれ、2本ともイシス神をまつった「イセウム神殿」に建てられたことは確かなのですが、その後の詳細は分かっていません。

そのオベリスクが、1373年(一説に 1374年)パンテオンから 300mほど東にあったサン・マクト教会のそば(Piazza di San Macuto)の地下から見つかりました。そのため、このオベリスクは『マクテオ・オベリスク』と呼ばれています。

発見されたオベリスクはローマ、カピトリーニ美術館の隣にあるサンタ・マリア・イン・アラチェリ教会(アラコエリのサンタマリア教会)に建てられました。

一方、パンテオンの北側にロトンダ広場がありました。広場の真ん中にはジャコモ・デラ・ポルタ(Giacomo Della Porta)設計、レオナルド・ソマーニ(Leonardo Somani)施工になる大きな噴水(Acqua Vergine Fountains、16世紀に完成)があり、更に17世紀、広場はローマ教皇アレクサンデル7世(在位 1655-1667)の時代に整備されていました。

18世紀初め、ローマ教皇クレメント11世(在位 1700-1721年)は、上記のサンタ・マリア・イン・アラチェリ教会に建っていたオベリスクをこのロトンダ広場に移転することにしました。

バロック様式の建築家であるフィリッポ・バリジョーニ(Filippo Barigioni、1690-1753年)がオベリスクの先端に星とキリスト教の十字架を取り付けて、ロトンダ広場の噴水の真ん中の台座の上に載せました。このとき、ヴィンツェンツォ・フェリーチ(Vincenzo Felici)によるイルカの噴水が台座の四隅につけ加えられました(1711年に完成)。台座の下の部分の人の口から噴き出る噴水は、上記のジャコモ・デラ・ポルタの作ですが、不思議な表情をした4つの顔はそれぞれに表情があって面白いです。

オベリスクの碑文は4面ともに1行のヒエログリフが刻まれています。西面以外はヒエログリフの保存状態が良く、ラムセス2世のホルス名、即位名、誕生名などが刻まれているのが明瞭に判別できますが、下部が失われているため中途半端な感じになっています。西面は他の面と比べると彫刻も稚拙で、ヒエログリフをまねた記号が書かれており、イタリアに持ち込まれた後に補修されたものと考えられます。

撮影メモ:

パンテオンはローマでも有数の観光地のため、ロトンダ広場も昼間は多くの観光客であふれています。特に炎天下の夏場には、昼間は噴水の水で顔を洗う人や、日陰で休憩する人などがたくさん居るので、オベリスクと噴水の写真を落ち着いて撮れる状態ではありません。右上の写真は 2013年の夏に撮った現地の午後の様子です。ここを訪れるなら観光客が繰り出してこない早朝が良いと思います。

南面 |

東面 |

西面 |

北面 |

|||

2014年8月11日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます) | ||||||

共同著作・編集: 長瀬博之 nagase@obelisks.org、岡本正二 okamaoto@obelisks.org