|

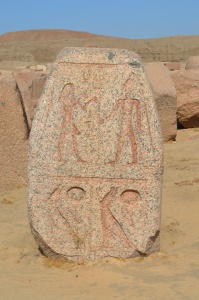

タニス遺跡のオベリスク

|

|

| |

|

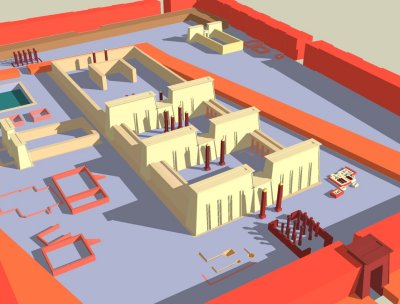

タニスのアメン神殿の復元地図

出典:https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanis |

| 現在地: | エジプト、サン・エル・ハガル 北緯30°58′39.8″(30.977714) 東経31°52′51.4″(31.880932) |

場所について:

タニスの歴史は古く下エジプト第14ノモスの州都でした。第3中間期の第21王朝には首都となった街です。ラムセス2世の王名が刻まれた石材が多数残っているため、以前はここが第19王朝のラムセス2世が築いた新王都であるペル・ラムセス(ピ・ラムセス、Pi-Ramsesとも言われる)だと考えられていました。しかし考古学的な調査によって、大量の石材は第20王朝の末期以降にペル・ラムセスから運び出されたもので、実際のペル・ラムセスはタニスの遺跡の南方約30kmのQantirという町の付近と現在では考えられています。

ペル・ラムセスは、紀元前17世紀にエジプトに侵入したヒクソスが築いたアヴァリスの街が元になっていて、新王国時代のセティ1世の頃に建設が始まりました。大規模な建設工事が行われたのは紀元前13世紀のラムセス2世の治世下の時で、最盛期には王都が置かれました。米国の政治学者のジョージ・モデルスキー(George Modelski)はWorld Cities: -3000 to 2000という著作の中で、ペル・ラムセスの人口を16万人と推定していますが、当時としては世界最大の都市です。

また、ペル・ラムセスは旧約聖書の出エジプト記の舞台として知られています。モーセはこの街で育ったとされており、ペル・ラムセスの街で働いていたユダヤ人が、この街を出てシナイ山を経て、約束の地カナンに向かったのが出エジプト記のテーマです。

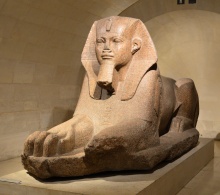

ルーブル美術館にある

タニス出土のスフィンクス |

タニスの遺跡は1798年のナポレオンのエジプト遠征の際に研究されたのが最初で、1825年にはフランス人のJean-Jacques Rifaudが発掘を行い、現在はルーブル美術館に展示されている赤色花崗岩のスフィンクスを発見しました。ルーブル美術館の説明では、このスフィンクスにはアメンエムハト2世(第12王朝)、メルエンプタハ(第19王朝)、シェションク1世(第22王朝)の名前が彫られているとのことです。

また、1883年と1886年には英国のピートリー(Sir William Matthew Flinders Petrie)が調査を行っています。ピートリーの調査結果は2冊の本にまとめられており、そのうちの1冊(TANIS Part 1, 1883-4)にはオベリスクに関する記述もあります。この本はPDF版を無償でダウンロードできます。

1929年以降には、レバノンのビブロスの発掘にも従事したフランス人考古学者のピエール・モンテ(Pierre Montet)が、10年以上に及ぶ大規模な発掘調査を行って全貌が明らかになりました。しかしタニスの遺跡で発掘された石材にはラムセス2世の名前が書かれていても、遺跡で発掘された遺物は第21王朝のプスセンネス王などのもので、ペル・ラムセスを想起させるものではありませんでした。1960年代以降のエジプト考古学の進展によって、ペル・ラムセスとタニスの遺跡は別の場所であることが定説となりました。

タニスの遺跡に関してはフランス語版のWikipediaが要領よくまとめられています。Googleで日本語翻訳をするとひどい文章になりますが、英訳版はかなり読み易いです。

第22王朝のオソルコン2世の

名前が彫られた円柱の断片 |

タニスの出土品は紀元前11世紀のエジプト第3中間期の第21王朝以降のもので占められており、第23王朝までは首都となっていました。ただし第3中間期には上エジプトには別の王朝があり、エジプトは統一王国ではありませんでした。

現在のタニスの遺跡は約1km四方の砂漠のような状態になっています。周辺の土地は畑になっていますが、遺跡の範囲だけが砂地のままです。Google Mapの衛星画像で見るとその違いが明確に分かります。

タニスの遺跡はアメン大神殿と、ムト神殿、コンス神殿が中心的な建物で、第21王朝と第22王朝のファラオの王墓も神殿の敷地内で発見されています。このうちアメン大神殿は全長が約200mの大規模なもので、タニスの遺跡の中央部を東北東に向かってのびています。遺跡の参観コースのメインルートもアメン大神殿の奥に進むように作られています。

また、タニスの遺跡は衛星写真を見るとアメン大神殿の遺構がある程度分かるのですが、現地で地上から見たのでは砂漠のような砂地が広がっているだけのように見えて、遺構の様子はほとんどわかりません。一番奥の聖なる池の周囲を囲んでいた日干し煉瓦の壁や、井戸の跡などは分かるのですが、神殿の跡は石柱の礎石も無いので列柱や塔門を想像することもできません。巨大な石材は確かに残ってはいるのですが、大神殿が建っていた割には、残って放置されている瓦礫の量が少ないような気がしました。

VIEW DOWN THE WHOLE TEMPLE TO THE PYLON. Looking West.

Tanis Part I,1883-4,W.M Flinders Petrie,1889 |

2016年に現地を訪れた後に調査した結果、前述のピートリーの"TANIS Part 1"には右に示した遺跡の写真も掲載されていて、そこには石材の断片や瓦礫で覆われた平地の先に倒壊したオベリスクが写っているものがありました。現状とは明らかに異なっており、現在見ることのできる石材の多くは元にあった場所ではなく、片付けられて寄せ集められているようです。また、壁などに用いられていた日乾レンガは、どこかにまとめて廃棄されたのではないかと思われます。

ピエール・モンテは約10年間に及ぶ発掘調査を行なっていますが、もしモンテが石像や、貴金属製品、ガラス容器などを探すことに主眼があったとすれば、膨大な量の石材の破片や日乾レンガは邪魔な粗大ゴミでしかなかったのかもしれません。結果的には、遺跡の原形保全という観点からすれば、タニスのアメン大神殿の遺構はひどく乱されていて原形を留めていません。現在の状態は宝探しで荒らされた略奪の跡を見るような悲しさを感じます。

オベリスクは横倒しになったままのもの、最上部だけが地面に立てられて置かれているものなどさまざまで、オベリスクの墓場のような様相を呈しています。横倒しになっている方がむしろ自然で、最上部だけが立てられて展示されていても、周囲にそれと繋がっていたと思われる柱の部分が見つからない場合もあります。展示されているというよりも、発掘工事の際に片付けられた石材が一ヶ所にまとめられて残っているという印象を受けました。大型のオベリスクの断片さえも元の場所から動かされたとしか思えず、ペアで立っていた状態を想像することが困難なほど、今では不自然な場所に置かれています。

また、タニスの遺跡は数十年前に観光用に整備されたと思われますが、その後の保存状況が不十分であるのも残念です。例えば、シェションク3世の王墓では石棺や墓室の壁面のレリーフなどを見ることができますが、地面に穴が掘られて墓室が発掘されたまま露出した状態になっています。この墓室の周囲には朽ち果てた鉄パイプの枠組みが残っており、かつては日よけの天幕でも張られていたものと思われますが、それもなくなったままになっています。

| |

|

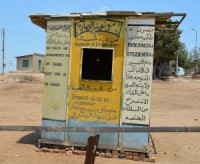

タニスの遺跡のチケット売場

傾いた地面に建てられている |

行き方:

タニスの遺跡は現在のサン・エル・ハガルという町の外れにあります。カイロの北東約140kmのナイルデルタにある町です。小さな町ですのでカイロからバスを乗り継いで行くことは難しく、現地の旅行社の車をチャーターして行くのが現実的な方法です。また、カイロ市内のタクシーでは町の場所が分からないので無理でしょう。

また、タニスは著名な古代遺跡なのですが、観光客が激減している現状では、タニスに行く現地ツアーを定期的に開催している旅行社はありませんので、タニスを訪れる場合には専用車を個人的に借り上げる必要があります。

カイロからサン・エル・ハガルまでの道のりは、途中までは整備された幹線道路ですが、それでも片道2時間程度はかかります。途中で検問などがある可能性もあるので、少なくとも英語が話せるガイドをつけておく必要があります。

かつてはエジプトは治安が良く、個人でバスや乗り合い自動車を乗り継いでサン・エル・ハガルに行くこともできましたが、現在は状況がその頃とは一変していますので、無謀な個人行動は控えるべきでしょう。なお、サン・エル・ハガルのあるナイルデルタ地域は、2016年春の時点では外務省によって「渡航の是非を検討してください」の地域に指定されています。また治安上の理由から、現地の旅行社で専用車を出す場合であっても、旅行社は観光警察に事前に届出を出す必要があります。2017年には外務省の渡航の制限はなくなっていましたが現地を再訪した際には観光警察官が同行しました。

遺跡の入口にはバラックのチケット売場があります。いくらエジプトでもさすがにここまでひどい事例は珍しいのですが、現在では観光客がほとんどいないので、このチケット売場も使われていません。遺跡の管理事務所自体はコンクリート製のきちんとした建物なのですが、事務所は目立たないので、看板の代わりに建てられているようです。

|

|

タニスのアメン神殿の衛星写真

エリアを示すA~Dの記号、オベリスクの位置を示す1~13の番号は下記の説明のために付定(オベリスク10はオベリスク9の近傍のため省略) |

アメン大神殿に至る主な見どころ:

タニスのアメン大神殿の遺構は、地上で見ていてもほとんど判らず、石柱やオベリスクの断片などが砂漠状の土地に散乱しているだけなので、エジプトの遺跡を見慣れた観光客にとってはいささか物足りなく感じられるかもしれません。タニスの遺跡から出土しためぼしい石像やスフィンクス、貴金属製品などはルーブル美術館やエジプト博物館などに運ばれているので、ここに残されているものはオベリスクを除けば、あまり多くはありません。オベリスクに特別な興味を抱かない観光客にとっては、むしろアメン大神殿の手前のエリアの方が興味深いのではないかと思います。

写真1

|

写真2

|

||

写真3

|

写真4

|

●エリアA

タニスの遺跡の管理事務所からアメン大神殿に至る通路を歩いて行くと、まず目に付くのが通路の南側にある大きな石材をまとめて置いてある場所です(写真1)。50cmから1mほどの石材がたくさん置かれていますが、おそらくアメン大神殿の外壁や塔門の土台などに使われていた石材が、発掘のために運びだされて置かれた場所であると思われます。これだけの石材が元の場所から運び出され、さらに主要な建材となっていた日乾レンガが廃棄されているわけですから、アメン大神殿の遺構が判らなくなっているのも当然ともいえるでしょう。

また通路の北側にはラムセス2世の石像(写真2)や、石像の王冠部分の断片などがならべて展示されています。タニスの遺跡で出土した美術的価値の高い石像や、貴金属類などはルーブル美術館やエジプト国内の博物館などに運ばれていますが、ここに遺されているもので、めぼしいものが陳列されているという感じです。

●エリアB

アメン大神殿の入り口の「西の城門」と呼ばれる遺構(写真3)のある所です。城門といっても入り口の左右のごくわずかな部分が修復されているだけで、他の石材は他の場所に運び出されてしまっています。ただ城門に向って右側(南側)には、第22王朝のシェションク3世(在位:紀元前 825~733年頃)の大きな石像(写真4)が修復されて立っているのが目を引きます。西の城門の手前に近づいた頃から、奥の方に横たわっている巨大なオベリスクの断片などが見えてきます。

●エリアC

アメン大神殿の入り口の北側にある二つの大きな井戸の遺構があるエリアです。井戸は直径4mほどの円形のものと、1辺が6mほどの正方形のもの(写真5)があります。Google Mapの衛星写真でもはっきりと写っていますので、かなり大きいことがわかりますが、いずれも深さは8mくらいある巨大なものです。1933年にフランスの調査隊によって発見されたものです。井戸の内壁は石積みになっていて、その外側には階段が設けられており、井戸の底まで階段で降りて行くことができるようになっています。写真6は円形の井戸の底から見上げた写真ですが、丁寧に曲面に加工された石材が積み上げられている様子が良く判ります。観光的にはとても面白い場所でした。

|

|

|

●エリアD

王家のネクロポリスと呼ばれる第21王朝から第22王朝の王族の墓所で、1939年から1940年にかけての発掘調査で第21王朝のプスセンネス1世の黄金のマスク(写真左)や第22王朝のシェションク2世の黄金のマスク(写真中央)、シェションク3世の石棺などが相次いで発見された重要な遺跡です。また1946年のピエール・モンテの調査では、第3号墓でプスセンネス1世に仕えた弓兵隊長のウェンジェバエンジェド(Wendjebauendjed)の黄金のマスク(写真右)が発見されています。現在は写真7のように発掘された石棺がむき出しの状態になっていて、墓室の壁のレリーフや碑文を穴の上から見下ろすことができます。写真8はシェションク3世の王墓の壁面で、シェションク3世の誕生名と即位名を読むことができます。

カイロのエジプト博物館の2階には"THE ROYAL TOMBS OF TANIS"と名付けられた専用の展示室があり、ここで出土したさまざまな黄金のマスクや、王族の装飾品などが展示されています。

| |

|

アメン神殿の復元図

出典:https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanis |

オベリスクについて:

タニスに関するWikipedeia(フランス語版)の記述を読んでいて目に付くのは、「オベリスクが同一方向に倒れていることから、ビザンチン期の大地震によって倒れたのかもしれない」という箇所です。確かにGoogle Mapの衛星写真で見えている大型の倒れたオベリスクのうち数本は先端部が北北西に向いた状態で横たわっています。アメン大神殿は東西方向より若干傾いていて東北東方向に延びていますので、オベリスクは神殿の奥(東北東側)に向ってみた場合に、左側に倒壊したことになります。しかしながら、筆者が現地で調べたところ、すべてのオベリスクが同一方向に倒れているわけではありませんでした。

タニスのフランス語版Wikipedeiaには右図で示したアメン大神殿の復元図が掲載されていますが、これには12本の大型のオベリスクが描かれています。ただし実際にはタニスに倒れているオベリスクの大きさは一様ではありません。また、現在タニスに残っているオベリスクは、元々倒れていた場所から、発掘作業の都合などで別の場所に運ばれたのではないかと考えられるものが多くあります。

タニスには2014年、2016年、2017年の3回訪れています。特に3度目の訪問の際にはオベリスクの位置をGPSで測定したので、詳細な位置が特定できました。この結果、ピラミディオン部分が確認できたオベリスクの断片は12本あります。また、先端部が失われているオベリスクの断片が、この他に2本ありました。

また、カイロのゲジーラ島に修復されている1本と、エジプト博物館の前庭に立っている先端部分はタニスの遺跡から運ばれたもので、ピラミディオン部分の図柄が酷似していることから、おそらくペアの1組であろうと筆者は考えています。この他に2本のオベリスクの先端部がタニスから運ばれてエジプト博物館の中庭に展示されています。さらに、カイロ空港前に立っているオベリスクもタニスから運ばれたものなので、カイロには合計5本のオベリスクが搬出されたことになります。

現在タニスの残っているオベリスクは、ピエール・モンテによる長期間の発掘の際に、倒れているオベリスクの下に埋まっている遺跡を発掘するために、別の場所に動かされたと思われるものが多いのです。このため、どの断片がペアなのかということを現在置かれている場所から類推することが難しくなっています。そこで、モンテによる発掘以前、タニスの原形がとどめられていた頃に書かれたピートリーの「TANIS Part 1」を参照しながら説明を試みることにします。

|

●オベリスク1

アメン大神殿の入り口の「西の城門」を過ぎると、真正面に横たわっているオベリスクです。周囲には列柱の残骸が散乱しています。非常に細身のオベリスクで、特にピラミディオンの部分は珍しいくらい細長い形状をしています。大きく二つに割れていて、全体の長さは約12.8mあります。上側が6.37m、下側が約6.4mです。最下部の太さは1.4mです。柱身の隅は摩滅してしまっていますが、碑文が非常に深く掘られているので、碑文自体は鮮明です。

上部の拡大写真に写っている碑文はラムセス2世のホルス名、即位名、誕生名と続いています。このオベリスクが倒れている場所にはペアとなるような他の断片がありませんでしたので、カイロに搬出されたオベリスクと見比べてみました。その結果、カイロ空港に立っているオベリスクが、細身の形状や、ホルス名が4面で異なっていることなど共通点が多いことが分かりました。しかしながら、ピートリーの「TANIS Part 1」に記載されている碑文を見ますと、このオベリスクはObelisk of the Hallと書かれているオベリスクの南側(South Obelsik)であることが分かりました。一方、カイロ空港のオベリスクはMiddle Pair of Obelisks in Templeの北側(North Obelsik)であることを確認しましたのでペアではありませんでした。

写真10:上側(西側より撮影) |

写真11:下側(西側より撮影) |

|

写真12:上側(東側より撮影) |

写真13:下側(東側より撮影) |

|

写真10,11:2014年8月5日 写真12,13:2016年4月27日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

|

●オベリスク2

アメン神殿の参道の北側にあるオベリスクで、参道を神殿の奥に向かって歩いていくと最初に目に付く大型のオベリスクです。どっしりとした重量感のあるオベリスクです。全体は4つに割れていて、下側の3個は厚さが1m前後の輪切り状になって互いに積み重なるように転がっています。

下側は碑文の損傷が激しいので明確には分かりませんが、上部は全体の8割程度を占めており、この部分だけで10.6mほどありますので、全体は14mくらいになるものと思われます。上部の最も下側の太さは1.6mほどです。写真16の左側に膝から上が移っている人物が写っていますが、この人物と比べるとオベリスクが大きく太いものであることが実感できると思います。

西側の碑文(写真15)はラムセス2世のホルス名、即位名、誕生名と続いていますが、誕生名以降は損傷が激しく判読できません。その裏側の東側の碑文(写真16)はかなり保存状態が良好ですが、ホルス名はあまり見かけない表記法になっていて、各面でホルス名が異なった表記法であることが分かります。ピートリーの「TANIS Part 1」を参照してみましたら、西側の碑文がObelisk of the Hallと書かれているオベリスクの北側(North Obelsik)であることが分かりましたので、上記のエリア1のオベリスクとペアとして記録されていました。一見した印象はエリア1のオベリスクとはかなり異なっているので、このオベリスクとペアであるとされているのは少し意外でした。なお、保存状態が良好な東側の碑文は「TANIS Part 1」には掲載されておらず、ピートリーの調査時にはこの面が下になって倒れていた事をうかがわせます。

写真15:上側(西側より撮影) |

写真16:上側(東側より撮影) |

|

写真17:下側の断片(西側より撮影) |

写真18:下側の断片(南東側より撮影) |

|

2016年4月27日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

●オベリスク3

アメン大神殿の入口付近のショシェンク3世の王墓の近くに立っているラムセス2世のオベリスクです。現状の本体部分の高さは約4.1mです。二つに分かれていたものを繋ぎ合わせて修復されて立てられていますが、碑文を見るとホルス名の下部から始まっており、ピラミディオンと本体の上端が失われていることが分かります。また下部も失われているので、元々建てられた時の高さは7m前後ではなかったかと思われます。ラムセス2世の即位名と誕生名を読むことができますが、他のオベリスクではあまり見かけない礫岩のような石材で作られており、風化が進んでいて保存状態はあまりよくありません。なお、このオベリスクの他の断片らしき岩は付近には見当たりませんでした。材質も花崗岩ではないため、これだけみるとオベリスクかどうかは判断がつきかねるのですが、「TANIS Part 1」ではIn wall of Pylon, sandstone obeliskと記述されています。ピートリーはペアのものはきちんと同定を試みていますが、このオベリスクはこれ一本しか記述されておらず、元々単独で立てられたものか、ピ-トリーの調査の時点で既にもう片方が失われていたことが分かります。

写真19:西面 |

写真20:北面 |

写真21:東面 |

写真22:南面 |

|||

2014年8月5日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||||||

|

●オベリスク4

オベリスク2から100mほど奥(東側)に進んだところに、二つに割れて横たわっている大型のオベリスクです。上半分は約7.6m、下半分は8.75mです。底面の太さは約1.73mです。タニスに現存するオベリスクの中では最も大型のものです。

写真23のように全体は中ほどで2つに割れていて、先端のピラミディオン部分は損傷が激しいですが、ホルス名以降の碑文はきれいに残っています。また最下部まで、このオベリスクが作られた時の状態がきれいに残っています。

碑文は端正な美しい字体で、ラムセス2世のホルス名、即位名、誕生名と続いています。「TANIS Part 1」に掲載されている碑文と見比べてみましたら、Western Obelisk in Templeと書かれているものと一致しました。これも単独で、「TANIS Part 1」にはペアとなるオベリスクについては記載されていません。

なお、このオベリスクは最下部が良い状態で残っていて、しかも横倒しになっているので、オベリスクの底面を見ることができる数少ない例となっています。写真26が底面ですが、浅い彫り方ですが何か彫られているらしいことがわかります。立っていれば見られることがない場所ですから、側面のようなきちんとした彫り方ではないのは当然のことと思いますが、無地のままで残していないのは興味深いです。

なお、地震の多い日本では考えにくいことですが、オベリスクには台座とオベリスク本体を接続する心棒のようなものはなく、オベリスク本体は単に台座の上に乗っかっているだけであることが分かります。また、風化が進んでいないので赤色花崗岩の本来の模様がよく残っています。オベリスクが建造されたときには、このように赤い色をしたものであったことが分かります。

写真23:上側(西側から撮影) |

写真24:下側(西側から撮影) |

写真25:東側から撮影した全体 |

写真26:底面 |

写真23,24:2014年8月5日 写真25,26:2016年4月27日 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

●オベリスク5

大型の二つに割れたオベリスク4のすぐ東側の傍には先端部のみが立てらているオベリスクがあります。ピラミディオンの先端部は失われており、下側はラムセス2世の即位名の途中で切れています。西面は非常にきれいに残っており、碑文も細部に至るまでくっきりと残っています。ところが東面は損傷がひどく、隅が大きく欠損しています。このオベリスクはピラミデイオンの下側、通常であればホルス名で碑文が始まる部分に、オシリス神にラムセス2世が供物を差し出している図柄が描かれている特徴があります。しかし「TANIS Part 1」には、このようなオベリスクは掲載されていませんでした。ピートリーの調査の時点では土中に埋もれていて、その後のピエール・モンテによる発掘の際に発見されたのかもしれません。高さは約3.4mで、砂地の上に置かれているだけの状態で修復は行われていません。周囲にはこのオベリスクの下部と思われる大型の断片が散在していますが状態は良くありません。

写真27:西面 |

写真28:南面 |

写真29:東面 |

写真30:北面 |

|||

2014年8月5日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||||||

●オベリスク6、7

ショシェンク3世の王墓の東側には多くのラムセス2世のオベリスクの破片が集められているところがあります。ここにはオベリスク6と7の先端部が20mほど離れて立てられて置かれています。2本の先端部は共に断片を繋ぎ合わせて修復した跡があります。一応コンクリート製の台の上に置かれていますので、単に放置されている感じではありません。

どちらも立てられて置かれている先端部の長さは約3mで、一見ペアのオベリスクの印象を受けるのですが、細部を見比べるとペアではないことが分かります。オベリスク6はピラミディオン部のカルトーシュは縦書き2行で、ホルス名は面によって異なっているという特徴があります。それに対してオベリスク7はピラミディオン部に彫られているカルトーシュが横書きであるというユニークな特徴があります。また碑文のホルス名は各面共通です。

まず、オベリスク6ですが、横に写真33の横たわっている断片があります。長さは7.5mほどありますが、「TANIS Part 1」に掲載されている碑文と比較すると、Middle pair of obelisks in TempleのSouth Obeliskと一致しました。カイロ空港のオベリスクはMiddle Pair of Obelisks in TempleのNorth Obelsikなので、写真33のオベリスクとペアですが、カイロ空港のオベリスクにはラムセス2世のホルス名が4面それぞれ異なった表記法で彫られているという特徴があり、オベリスク6の特徴と一致します。また、ピラミディオンの部分には2行の縦書きのカルトーシュがある点も一致しています。この結果、写真31のオベリスク6はカイロ空港のオベリスクとペアになるもので、写真33の断片はオベリスク6の下部であることが確定できました。

写真34のオベリスク7はいくつかの断片を繋ぎ合わせて修復されています。ピートリーの調査の時点では破片に分かれていたものと考えられ、このためか「TANIS Part 1」にはこれらしいオベリスクについて記載されていません。また、オベリスク7の北側には写真36に写っている横たわった断片がありますが、ラムセス2世の誕生名と即位名しか彫られていないので、あまり手掛りにはなりません。

写真37の建てられている断片は東側から撮影したものですが、奥にオベリスク7があり、さらにその奥にオベリスク6が写っています。この断片の碑文を「TANIS Part 1」の碑文と照合したところ、East pair of obelisks in middle of TempleのSouthe Obeliskと一致しました。ゲジーラ島のオベリスクはEast pair of obelisks in middle of templeのNorth Obeliskであり、このオベリスクとペアであることが分かりましが、ゲジーラ島のオベリスクとペアのオベリスクの先端部分はエジプト博物館の中庭に展示されていますので、写真37のオベリスクの先端部はエジプト博物館に置かれていることになります。

また、写真38の横たわっている断片はオベリスク6のさらに西側にありますが、「TANIS Part 1」ではWest pair of obelisks in TempleのSouthe Obeliskと表記されているものであることが確認できました。この結果、このエリアには少なくとも4本のオベリスクの断片が寄せ集められていることが分かりました。

写真35、37、38:2014年8月5日 写真31-34、36:2016年4月27日撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

●オベリスク8

ここには細かなオベリスクの断片や石材の破片が集められていますが、その中には碑文が2行のオベリスクの先端部分が、半分欠けた状態で砂地の上に置かれていました。長さは約1.9mです。半分に縦に割れてしまっていますが表面の状態は良く、碑文が細かいところまで残っています。また先端部は凹字型に加工されているのが良く分かります。おそらく頂上部には金属製の部品がはめ込まれていたのではないかと思いますが、立っているオベリスクでは至近距離で見ることができない部分であるだけに興味深い実例です。残りの半分の断片は近くに立てられていました。

2016年4月27日撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

●オベリスク9、10

小型のオベリスクの先端部の断片が4mほど離れて2個おかれています。ホルス神に王が捧げ物をしているレリーフが台形の枠で囲まれている点など、様式が似ていますのでペアであるものと思われます。オベリスク9は斜めに倒れていて、オベリスク10は地面に立てられて置かれています。小型のオベリスクでオベリスク10の高さは約1.7mです。ピラミディオンの先端には金属製の部品が取り付けられていたものと思われ、石材には取り付け用に凹字型に加工されています。

なお、オベリスク9と10はごく近くにあるため、Google Mapの衛星写真上にはオベリスク9の位置だけ示してあります。

写真41:オベリスク9(手前)とオベリスク10(奥) |

写真43:オベリスク10の南面 |

|||

2016年4月27日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||||

●オベリスク11

1m前後の小さな石材の断片が纏めて置かれているエリアにある高さ1.5mほどの小型のオベリスクの先端部です。このオベリスクもピラミディオンの頂上部には金属製の部品が使用されていたものと思われ、凹字型のくぼみがあります。風化が進んでいてあまり状態はよくありません。

さらにオベリスク11の東側7mほどの所には、オベリスクらしい断片があります。先端部らしく、長さ約1.4mで、地面に横たわっていますが、風化による摩滅が非常に激しく、碑文は一切確認できないので、オベリスクと断定はできませんでした。やはり頂上部には凹字型のくぼみがありますが、形状はオベリスク11とは異なっています。

2016年4月27日 撮影:長瀬博之 (画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||||

●オベリスク12

アメン大神殿の最も奥の方の、聖なる池の近くにラムセス2世の2本の大型のオベリスクが倒れて横たわっているところがあります。そのうちの1本、写真47で手前に写っているオベリスクはピラミディオン部分だけが砂地に立てられて置かれています。すぐ横には二つに割れたオベリスクの本体部分が倒れていて、その脇には台座の岩が残っていますが、ホルス名が彫られていると見られる部分と最下部の石材は見当たりませんでした。ピラミディオン部の高さは約60cm、本体の上側(写真49)の長さは3.3m、本体の中央部(写真50)の長さは5.3mでした。失われている部分もあるので、このオベリスクの元々の全長は10m以上はあったものと思われます。「TANIS Part 1」ではEastern Obelisk Northとして掲載されています。

写真47:オベリスク12(手前)とオベリスク13(奥) |

写真50:2014年8月5日 写真47-49:2016年4月27日 撮影:長瀬博之(画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

●オベリスク13

アメン大神殿の最も奥(東側)の場所に倒れている大型のオベリスクです。オベリスク12とペアで、「TANIS Part 1」ではEastern Obelisk Southとして掲載されています。ピラミディオン部分が残った上部と、細かく割れた中央部、下部の三つに分かれています。上部(写真52)の長さは4.5m、下部(写真53)の長さは4.9mです。その横には台座の岩石(写真54)も残っています。

2016年4月27日 撮影:長瀬博之(画像をクリックすると高解像度の画像が見られます)

| ||

撮影メモ:

タニスはカイロからは専用車で来るしかないため、革命前の観光客で賑わっていた時でも、ここまで足を伸ばす観光客は少なかったようですが、現在ではほとんどここを訪れる観光客はいなくて、当日も筆者とガイド以外には誰も他の観光客は居ませんでした。タニスの遺跡は広大で無人の砂漠のような風景であるため、大きな石材が転がっている様子は野趣にはあふれていました。これほど多数のオベリスクが残っている遺跡はありませんので、オベリスク・ファンなら1日を割いても訪れる価値があると思います。

共同著作・編集: 長瀬博之 nagase@obelisks.org、岡本正二 okamaoto@obelisks.org